为何古代没有史诗?

古代诗歌繁盛,尤其是唐宋,诗歌成了主流文体。但是诗歌大兴的时代居然没有史诗流传,岂不是怪哉?为什么古代没有史诗流传?

按理说,每个民族都应该有自己的史诗。藏民族有口耳相传的《格萨尔王传》,汉民族就没有长篇史诗?还真的没有。即便有白居易的长诗《长恨歌》,也只是写了杨贵妃和李隆基的爱情故事,并不算是史诗。即便如此,白居易还是遭到了一些非难,被人说成写得不好。即便他和唐玄宗隔了几个皇帝,也仍然不敢放开了写。或许,这就是史诗写作的难处吧。

古人对于文字的东西很谨慎,从来不敢随便乱写。不然,白纸黑字的东西很容易被人抓住把柄。一旦抓住把柄,就离着被构陷不远了。连同史官都不敢随便乱写,就更别提一些写诗作词的文人了。史官们修的是前朝的历史,不敢对前朝的朝政妄加议论,也不敢照直了写,要听从皇帝的号令,起码要和本朝的主流意识形态相吻合,不然只是乱写一气,就有可能丢了脑袋。从董狐直笔到春秋曲笔,其间的经历都是血淋淋的,并非一支笔就能写清楚的。于是,史官们要写遵命历史,以至于被当成正史的“二十四史”被写成了“帝王将相的家史”,和老百姓关系不大,也就让人诟病了。历史尚且如此,史诗能有多大出息?

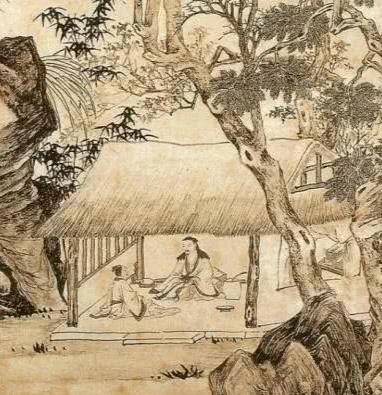

写诗作词的文人大多吟风弄月,写一些个人小情绪,或者写写歌功颂德的文字,却不敢写作史诗,毕竟史诗需要依照历史来写,做适当发挥,甚至直接从民族心态来写,很可能会对当权者的统治形成一种批判,甚至会背道而驰,也就被统治者忌惮了。而大多数文人都是统治阶级内部的人,都是官员,也就被体制束缚了手脚,不敢写什么史诗了。民间的文人似乎自由一些,但写作很长的史诗确实需要勇气。他们一般才疏学浅,不敢写那么长的东西,也没心力去写,就要模仿体制内的文人,写一写个人的小情绪,或者歌功颂德,起码比较安全,也容易让诗作流传下去。倘若因为是体制外的文人,就要写作史诗,还要从一个民族的角度来写,具备民族社会心理,就一定会对当权者形成一定的冲击,即便只是对前朝的皇帝有所批评,也难逃被追责的命运。或许,并非那么自由,也并非什么都敢写。

史诗这种文体并非那么自由,而是非常长的一种文体,而且还要写出民族的历程,写出人们经历的多灾多难的命运,是站在老百姓的角度来写的,而不是站在统治阶级立场来写的。如此一来,颇具民本思想的史诗就会犯了“忌讳”,会被统治者忌惮,不得发表,也不能流传。于是,很多诗词的作者都在写五言或七言的短诗,却不会下苦功夫研究民族历史,写作民族史诗。李白的《蜀道难》比较长,白居易的《长恨歌》更长,可惜都不是史诗。

史诗没有创作和流传,或许在一些少数民族区域有过史诗,只是和中原人融合之后,史诗也就逐渐消亡了。中原人喜欢诗词,喜欢小说,喜欢听说书的、唱戏的,也就消解了史诗的神圣,把文学引向了世俗。当然,史诗也并非多么高贵,只是需要创作者专注创作,甚至有种“神灵附体”般的灵感,才能写好。而汉民族大多时候多灾多难,并非那么纯正,也并非长时间单纯发展,而是经过了一些民族融合的时间段落。

汉民族把入侵中原的少数民族统称为“夷狄”,说他们是未经开化的民族。可是,开化之后的汉民族是不是更先进呢?当然不是,而是统治更加完备,压迫更为深重,剥削更加持久。当民族融合之后,少数民族很快就会被汉民族的礼仪制度征服,很快学会汉民族的一些先进的生产技术,也很快就会和汉民族通婚,只不过少数民族地区的史诗没有传过来,很快就会消亡。毕竟,汉民族处在大一统的政治局面下,不容许少数民族史诗到处流传。看似只是一种民族融合现象,其实是一种农耕文明对游牧文明的征服。但是,汉民族并没有长久安稳,而是经过很多战乱,很多和少数民族政权并立的时代。隋唐以前的统治阶级人种大多并非汉人,而是少数民族的人,而隋唐的统治者也有“夷狄”的血统,并非纯正汉族人,按理说应该提倡史诗写作,却最终走向了中央集权,控制写作的内容和形式,让很多诗人没办法写作史诗。或者可以这样说,汉民族没有太长久的历史,很多时候都是和少数民族政权并立,斗争,即便是和平时期,也大多专注于强化内部统治秩序,要文人们安分守己,要老百姓认真耕田,也就没有歌谣形式存在的长篇史诗了。

当然,后来的小说取代了一部分诗歌的地位,同时也弥补了史诗的缺憾。但是,小说只是以虚构为主要艺术手法,却不如世代流传的史诗更真实,也更震撼。不管怎么说,古代没有史诗确实是一大遗憾,就像白居易写的一样“此恨绵绵无绝期”,当代人想写,也写不出来了。