投资4亿美元、回报近60%,蔡崇信执掌阿里后为何要清仓商汤?

出品 | 搜狐科技

作者 | 梁昌均

投资五年后,阿里巴巴选择清仓AI公司商汤科技。商汤近日发布公告称,收到阿里全资子公司Taobao Holding Limited通知,其已经有序出售所持有的商汤的所有B类股份。

这意味着,阿里在向商汤投资超4亿美元后,目前已经全部套现回本,初步估算获得约58%的整体收益。

对于本次减持,商汤方面表示,对公司业务、运营及与合作伙伴的业务合作安排未受到影响,Taobao Holding Limited与商汤现有业务往来不受影响。但对于走进AI大模型潮流中的商汤来说,还面临更大的挑战。

五年前投资4亿美元,清仓带来近60%收益

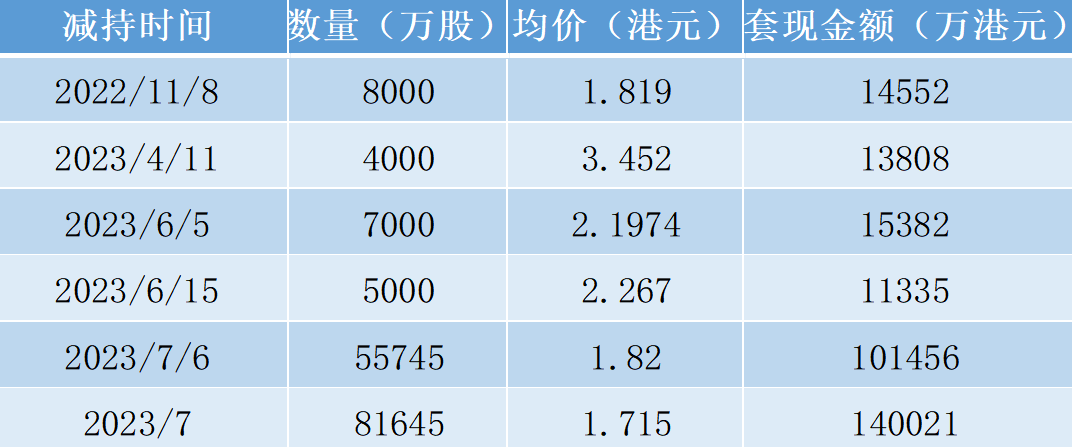

今年以来,阿里巴巴多次减持商汤。据港交所披露信息显示,在今年4月和6月,阿里先后减持商汤4000万股、7000万股、5000万股,在7月6日减持5.57亿股后,阿里持股比例已降至3.15%,不再是持股5%以上的大股东,意味着后续减持将不再进行披露。

而在更早前的去年11月8日,阿里就卖出8000万股商汤股票,这是商汤自2021年底上市后,阿里首次对外披露的减持商汤的信息。

据搜狐科技统计,阿里这五次披露合计减持16.14亿股,套现金额近30亿港元(约3.8亿美元)。据商汤招股书,阿里在其上市前合计持有24.11亿股,意味着还有近8亿股的减持并未通过港交所进行披露。

按商汤近一年来2-3港元的股价波动区间初步估算,这笔未披露的股份价值为16-24亿港元,即商汤此番清仓累计金额达46-54亿港元(约5.9亿美元-6.9亿美元)。

市场有分析称,阿里在公告有史以来最大变革后,基于自身战略发展考量,一直在公开市场出售商汤及其它公司股票,今年这几次减持,采取了大宗交易方式,而不是零散出售。

这反映了阿里由于自身组织架构和战略调整而亟需更多资金,同时代表市场有机构看好商汤而大手笔受让股份,一定程度上对冲了对商汤股价的压力。比如商汤在7月21日午间公告阿里清仓的消息后,商汤午后股价跳水超2%,但当日仍收涨,今日则涨超5%。

作为AI创业浪潮的明星公司,阿里在2018年领投了商汤C轮融资,新加坡主权基金淡马锡、苏宁等跟投。商汤当时表示,这将为公司提供更丰富的应用场景,更强大的海外布局能力,加速AI技术落地。

在当时商汤宣布完成的6亿美元融资中,阿里旗下的淘宝中国合计在C1和C2轮中认购24.11亿优先股,对应总金额近4.06亿美元。按前述套现总额估算,扣除投资成本后,阿里此番清仓收益总额约为1.84亿-2.84亿美元。取中间数计算,整体收益率约为58%。

值得注意的是,阿里投资商汤是由蔡崇信主导推动,当时他以阿里执行副主席的身份在融资消息中称,商汤在深度学习和视觉计算方面的科研能力让人印象深刻,而阿里在人工智能领域的投入已为旗下业务带来显著效益,期待与商汤的战略合作能够激发更多创新,为社会创造价值。

如今,蔡崇信在今年6月底接任阿里董事长,而阿里也在经过1+6+N的变革后成为一家资产控股公司,更需要增强金融管理和投资风险意识。此前,阿里还投资了和商汤并称为“AI四小龙”的旷视科技和依图科技,以及已经上市的寒武纪等AI公司,且也对寒武纪进行了减持。

借助资本投资,阿里和商汤也在业务层面展开合作,曾联合成立了香港人工智能实验室,并在电商、直播、短视频、社交等领域有所合作,阿里还曾将商汤视为其“新零售”战略的重要支撑。

商汤2021年财报显示,商汤还向阿里云销售产品或提供服务带来收入787万元,购买产品或服务的支出为723万元,但在去年双方交易均为零。此次在阿里清仓商汤后,商汤强调与对方现有业务合作不受影响。

作为上市前累计融资超过50亿美元的“吞金兽”,商汤背后还站着多家知名投资机构,包括软银、鼎晖投资、IDG资本等。而除了阿里外,软银也在去年12月以来5次减持商汤股票,累计减持约3.13亿股,套现8.44亿港元。

连续巨额亏损,AI大模型营收待验证

如果从业务经营层面来看,阿里此次减持商汤似乎也有足够的理由。商汤早前发布的2022年财报显示,去年实现营收38.09亿元,同比下降19%,是近年来首次出现下滑。2019-2021年,该公司营收增幅分别为63%、14%、36%,整体呈现走低趋势。

同时,商汤深陷亏损泥潭,尚无明确盈利预期。去年净亏损61亿元,同比减少65%,经调整亏损净额仍高达47亿元左右。数据显示,自2018年至今,商汤累计亏损已达438亿元。

从业务构成来看,商汤营收来源包括智慧商业、智慧城市、智慧生活和智能汽车等四个领域;其中智慧商业和智慧城市作为此前最为核心的两大主力,去年均出现了较大程度下滑。

具体而言,智慧商业去年营收14.64亿元,同比下降25%,业务占比从2021年的42%下降至38%。智慧城市去年收入为10.96亿元,同比近乎腰斩,业务占比从上年的46%降至29%。商汤对此解释称,受到了疫情的严重冲击。

不容忽视的是,这两大领域都已是红海,行业竞争激烈,这恐怕也是导致商汤业务受到影响的关键因素之一。虽然智慧生活和智能汽车营收去年同比增幅分别达到130%和59%,但较小的规模未能扭转下滑趋势。

商汤的持续亏损,一方面反映了AI的落地应用难,尤其是成本高企、场景分散、产品和服务难以标准化的问题突出,同时也凸显了AI领域技术研发竞争的内卷,持续保持较块增长的研发投入是拖累其盈利的重要原因。

营收放缓甚至下降,缺乏盈利预期,这也导致商汤自2021年底上市股价徘徊在低位。目前,商汤股价为1.77港元/股,年内下跌近23%,相较3.58港元的发行价缩水近60%;最新592亿港元的市值,和其曾创下的3000多亿港元市值也相距甚远。

不过,AI大模型浪潮的到来,商汤又迎来一个有望“逆天改命”的机会。在国内阿里等大厂纷纷入局后,商汤也在今年4月发布日日新系列大模型,涵盖大语言模型、计算机视觉大模型和多模态大模型,并面向AI图文生成、数字人视频、3D内容生成等推出对应产品。

按照CEO徐立的话来说,商汤就是在提供一个大模型的超市。而这也在一定程度上,和阿里在大模型布局上形成了竞争。

商汤能够迅速推出大模型,得益于其在AI基础设施长时间的积累和投入,但相对头部大厂而言,其在充沛的现金流支撑、稳定的盈利来源和应用生态建设方面存在更大挑战。

对商汤而言,能否借助大模型,改变以往AI在落地时的困境,从而形成营收,还有待市场验证。毕竟,现在都还处于迷茫的阶段,大模型的规模应用还需等待。而在目前加强大模型投入的情况下,商汤何时能够走向盈利,或会变得更加遥遥无期。

从这个角度看,选择清仓商汤,阿里可能不会是最后一个投资者。