月薪降到3000还找不到工作:二本学生该如何突围?

空无一人的图书馆里,灯光已经熄灭。窗外路灯的光刚好透了进来。一位准备离开的学生,拿出手机,拍下了这个画面——

晚上的图书馆 来源:豆瓣@无妄乐春之川

他把照片发到自己的豆瓣组群里,并配上文字:

“我也想拥有闪闪发光的人生。”

和他一样的49981名成员,在不到三年时间里,涌入豆瓣小组“二本学子自救协会”。自救,似乎成了二本学生就业、升学过程中的某种信念。

“考研”、“考公”、“进大厂”......如何获取更优质的升学和就业机会是组内的热门话题,反映出二本学生不甘现状、希望通过自救最终“上岸”的朴素愿望。

豆瓣“二本学子自救协会”小组

而和自救相应的,是他们的尴尬处境。

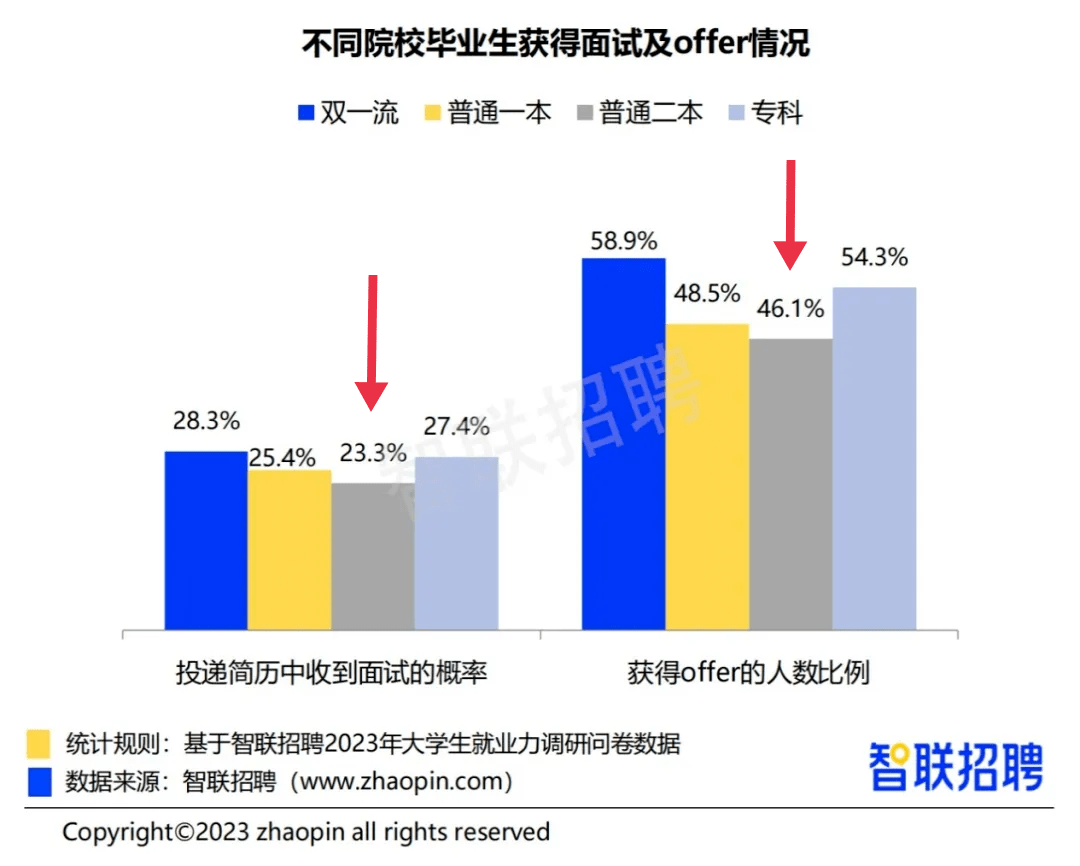

据智联招聘发布的《2023大学生就业力调研报告》显示,普通二本院校求职毕业生获得 offer 的比例,低于双一流、普通一本和专科的比例。

在史上最难就业季,他们是最难的那个群体。

不过我们的关注点很容易被#博士入职街道办#这样的新闻吸引,而忽略真正能代表普通孩子的,处在夹缝中的二本学生们。

他们毕业后这个夏天,都去哪儿了?究竟面临着怎样的困境?又该如何突围,拥有属于自己的“闪闪发光的人生”?

01

就业市场上的“夹心饼干”

教育部数据显示,2023年全国高校毕业生规模预计达到1158万人,再创新高。不少大学生都直呼“求职难”。

而大学生内部又存在一条鄙视链:双一流>普通一本>普通二本。

前有双一流、一本毕业生碾压,后有专科院校的追赶,数量庞大但缺乏关注的二本学生,简直就是在“夹缝”中求职。

数量庞大是一方面。

近日,教育部公布了《全国高等学校名单》,截至2023年6月15日,全国高等学校共计3072所,其中:普通高等学校2820所,含本科院校1275所、高职(专科)院校1545所;成人高等学校252所。

来源:教育部官网

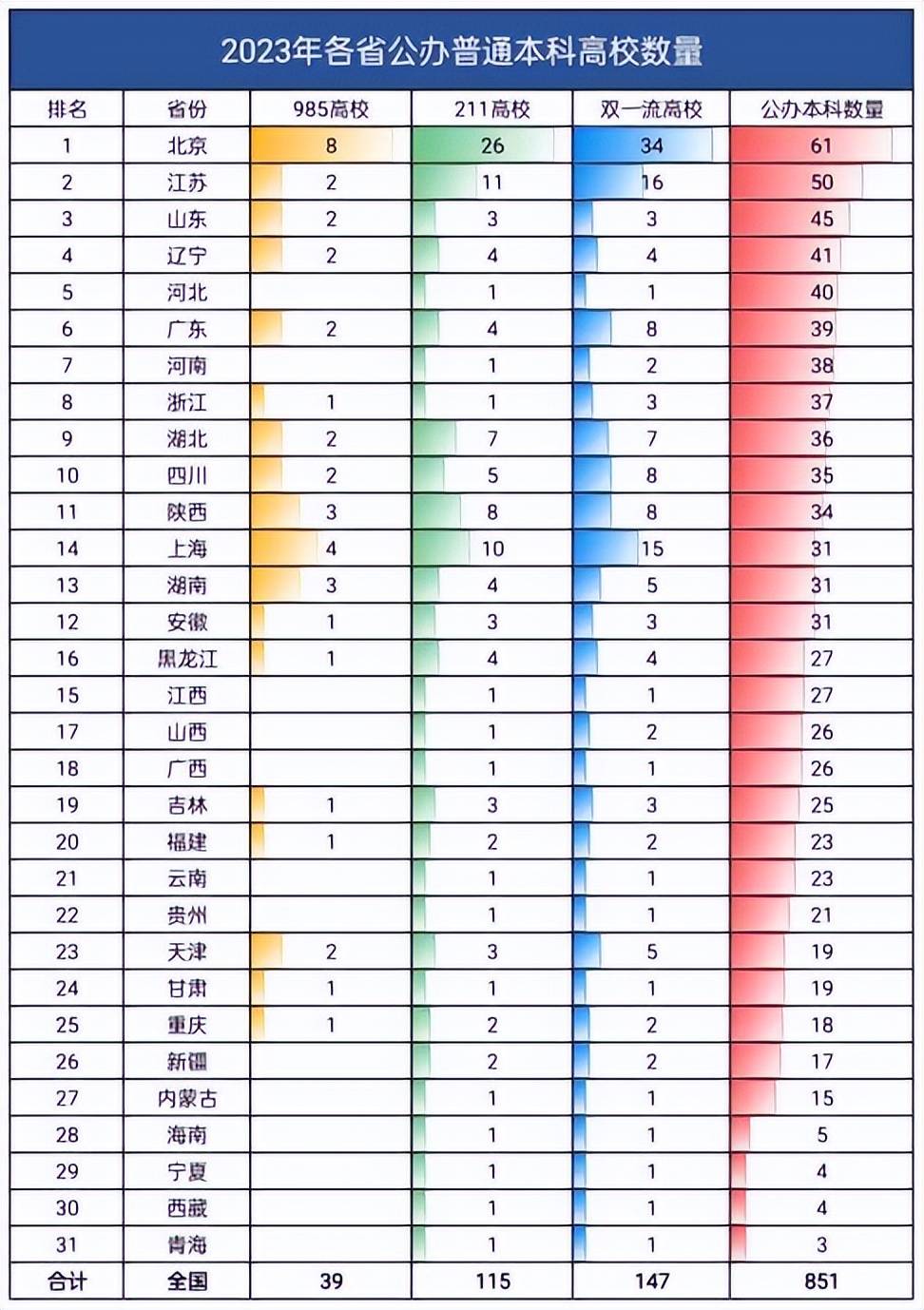

1000多所本科院校中,人们熟知的985、211只占100多席。其余的,大多是普通二本院校。

来源:微信公众号@豫南知事

学历低是另一方面。

许多二本同学反映:投了海量简历最后却无人问津。没有收到offer的二本生,是毕业季里“沉默的大多数”。

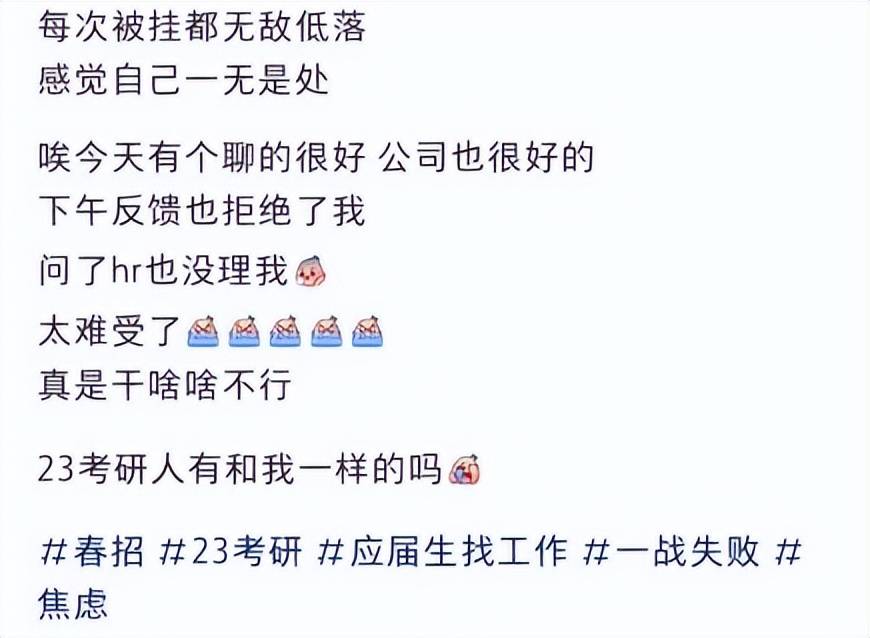

像一位23届二本应届毕业文科生,投了200多份简历,只收到了十几个面试机会,最后没有获得offer,无缘上岸。

来源:小红书@不想背书了

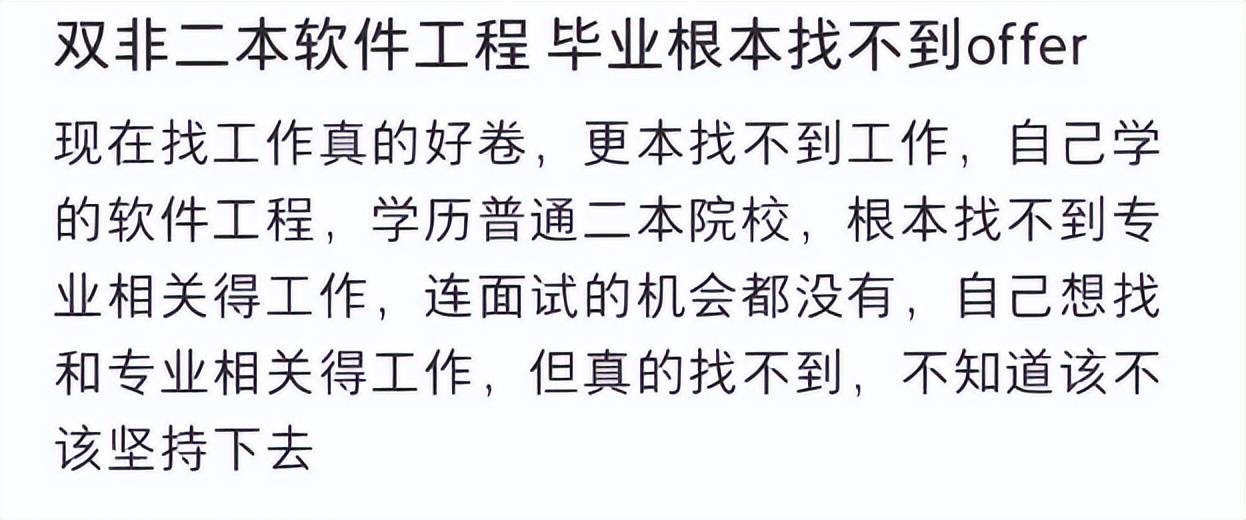

还有一位二本院校软件工程的同学,连面试机会都没有。

来源:小红书@只想吃西瓜

“没有信心”“一无是处”“怀疑自己”......成了许多二本毕业生找工作的第一感受。

这种感觉并非是错觉。

据智联招聘《2023大学生就业力调研报告》数据显示,普通二本院校毕业生在面试机会、offer进程方面均处于劣势,比例都是最低。

来源:智联招聘《2023年大学生就业力调研报告》

一位普通二本毕业生感叹:

“学历比不过重点和普通一本,去当蓝领也不如专科生。真的太难了。”

与“就业难”相对应的,是二本毕业生更低的薪资。

国内某招聘平台做过一项数据统计,“双一流”高校毕业生的期望薪资平均在8000-10000以上;

相比之下,如果就读的是经济稍欠发达地区的二本大学,只敢期望5000月薪,甚至在有些二本学校,毕业生起薪低于3026元的占了一半。

即便是坐落在发达地区广东,从2020届到2022届,广东财经大学本科毕业生月收入也只是从5770.46元提高到了6508.61元。

与暨南大学、华南理工大学毕业生相比,平均月薪几乎差了两倍。

来源:《2022届广东财经大学毕业生就业质量报告》

二本毕业生,处于夹缝中求职,承受着极少的offer、薪资远低于预期的求职焦虑,成为这个史上最难就业季“沉默的大多数”。

02

二本学生为什么那么难?

从二本毕业生的困境出发,我们沿着他们来时的路往回看,能看到更多的困境。

二本高校,大多数都坐落于经济不那么发达的城市。

根据中国薪酬指数研究机构发布的《2022年全国高校毕业生薪酬指数排行TOP100》报告,只有极个别坐落于北京、广州的高校有第二批次招生的情况。

2020年全国二本大学的排行中,理科录取分数线最高的300所学校,仅有6所位于北京,10所位于上海,3所位于广州。

许多学校,诸如浙江海洋学院、广东医科大学,校名中挂着“经济大省”的响亮招牌,实际位置却坐落在舟山、湛江这样的省内三线地级市。

同时,那些经济发达地区的二本,是大部分人进不去的围城。

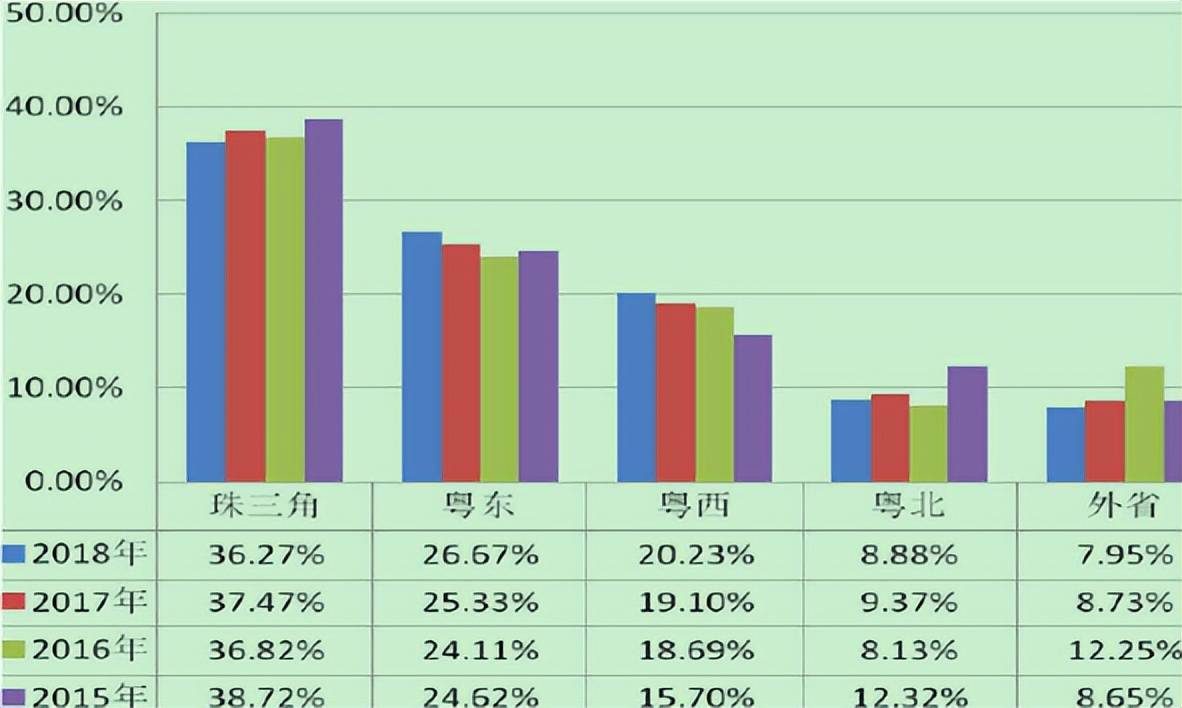

以广东财经大学为例,从2015年到2018年,广东财经大学省内生源基本占据90%以上。也就是说,想要进这样的好二本,基本还得是本地人。

来源:微信公众号@一分一段

近年来,这种地区倾斜更加明显。

广东财经大学2022届本科加硕士毕业生共计7182人,其中广东生源人数就有6203人,占了86.37%。拆开来看,本科生源为广东的更是达到了93.77%。

广东财经大学2022届本科加硕士毕业生生源结构

除了广东财经大学,往年全国录取线排名靠前的二本学校中,广东金融学院19和18届本科生省内生源比例都超过了90%;

位于中部地区的皖南医学院,2017届本科生中,本地生源占比也达到了94%。

人往高处走,但通往那些好二本大学的路,似乎并不太宽阔。在这些学校所在省份之外的同学,大多只能望“校”兴叹。

除了地域经济发展水平不均衡,在高校建设经费方面,二本学生能够享有的资源也非常有限。

办学经费,是高校发展的核心与基石。高校的经费预算主要包括人员编制及支出、教学科研设备采购、基础设施建设等方面。

与那些动辄上百亿预算的国内顶尖985高校比起来,普通二本高校的预算只能算它们的零头:

浙江嘉兴学院13.14亿,大理大学7.27亿,山西大同大学8.28亿......

来源:高绩数据

高校预算经费,反应的是对学科建设、教学、科研方面的投入力度。

好的二本大学进不去,普通二本大学师资和经费又不足,再加上人数庞大、学历歧视很难改变;

且没有“一线城市、高知父母、国际视野”的资源,也缺少“小镇做题家”的能力;

二本学生找工作,真的是难上加难,待业率是双一流高校毕业生三倍以上,也真的不难理解。

03

二本学子的人生自救与突围

网友们把考研、考公、考编成功称为“上岸”,戏谑道,如果说985、211的学生是在横渡长江,那二本学生就是在横渡太平洋。

可即便是横渡太平洋,也有人不愿放弃,拼命摇桨,乘风破浪。

一位从二本院校考研复旦的同学,讲述了她艰难的上岸之旅:

7月,为了省钱,选择没有空调的顶楼,整个夏天在房间里38度高温里看书;9月进入疲惫期,身体出现问题,一个人去医院打点滴;11月做真题和模拟题,一度陷入焦虑和迷茫。她一边抹眼泪,一边劝自己坚持下去。

最终,她如愿进入自己的梦中情校。

来源:小红书@复旦理理学姐

和这位上岸复旦的女孩一样坚持着的,还有许多不甘向命运妥协的二本学生。

考上二本那天,秦落和家人高兴了很久。因为她从小学习成绩和家境都很普通,考上了二本,已经是相当幸运的结果。

她深知自己的家庭和学历背景,实在毫无竞争力。但她从来没有选择躺平。

她给自己制定了求职规划,拆解目标,每周制定每天的计划,提高效率。此外,她还有意识地去学习身边“牛人”的工作习惯和思维模式。

2018年,初入职场的她成为了月薪2500元的金融实习生。但仅仅在半年后,她凭借着出色的工作能力,薪资稳定在月入过万。接着,开挂一般连续三年年度业绩破百万。

这是属于她的一场华丽逆袭,她说:“努力的人,总会开花。”

这些自救与突围的二本学生们坚信,本科只是人生众多旅程的一段,它是由高考前的过去决定的,不代表未来的全部可能性。

一位刚刚进入二本大学的小丁同学,虽因高考失利心有不甘,她依然对自己的校园生活充满了信心。

大一期间,她参加了辩论赛,进入了学生会,趁着假期参与志愿活动;为了打开自己的眼界,她还参加了创业活动,体验跨境电商,在高考场外卖花,去杭州实习......

小丁说,高考失利对于她而言,其实很难走出来。但她并没有沉浸在遗憾的情绪中,而是收拾好心态,一路前行。“我会去寻找自己的生活,找到自己的目标。”

来源:小红书@小丁今天偷吃了吗

在现在,一个好学历并不意味着一定会获得一份好工作。

如黄灯老师所说:“对于高考和大学,全社会都应该放低期待,甚至完成一次对学历的祛魅。”

比起一个个标签,二本学生们是一位位不甘心的具体的人。

他们可能因为高考失利,一直憋着一股劲,想着有朝一日从低谷走出来;他们可能因为某种兴趣特长,在某些职业上并不输于学历更高的同龄人。

当然他们也可能因为种种结构性困境,受挫、选择暂时躺平。

而越是在这种时刻,越需要把更多的目光放在自己身上,去真正学点什么,不让人生困于一些评价标准里。

发挥自己的主体性,主动在大学期间去思考我到底想要做什么?我到底适合做什么?

老师和学校也帮助他们,或从职业心理学、职业辅导的角度,尽早开始职业探索;或在升学考公考编方面,给予更多的支持和帮助。

认清目标,不断努力,二本学生们会以某种方式“上岸”。

如豆瓣小组“二本学子自救协会”简介中所写:

“二本绝对不是终点。

或许是没有找到适合自己的学习方法,或许是想要学习的心觉醒的比旁人晚了一些,又或许仅仅因为高考发挥失常。

只要肯努力,什么时候都不晚。不要小看二本学生的力量。

觉醒吧!二本学生!”

参考文献:

1、36氪:沉默的二本学生,在“最难”毕业季

2、新周刊:沉默的二本学生,才是基数最大的打工人

3、南风窗:考上二本的学生,最后都去了哪

4、边码故事:大学生就业难,为什么二本学生最难

5、黄灯:《我的二本学生》